認知機能低下は運動で予防できる!

認知機能低下は運動で予防できる!

ウエルネスアカデミー理事 荒尾 孝

2016/11/1

運動やスポーツ(身体活動)が私たちの認知機能に大きく関係していることが最近の研究でわかってきました。

認知機能とは、「記憶する」「考える」「判断する」など、私たちが日常生活を過ごすために欠かせない脳の働きのことで、脳の「海馬」というところがその機能を担っています。 この認知機能は加齢に伴い低下し、「もの忘れ」が多くなりますが、この状態は生理的な老化現象であり、病的な状態の認知症とは異なります。

しかし、最近の研究により、生理的な「もの忘れ」もそのまま放置していると軽度の認知機能障害になり、さらにアルツハイマー型認知症へと進行していく可能性があることがわかってきました。

このような認知機能の低下は海馬が次第に委縮することによって生じるとされていますが、そのような海馬の萎縮に対して、運動が予防的効果を有することが明らかになってきました。

米国の研究によると、地域に住む健康な高齢者2509名を8年間追跡調査した結果、認知機能の低下が認められなかったのは全体の30%で、少ない低下が認められたのが53%、大きな低下が認められたのが16%でした。

そして、この認知機能の低下と強く関係していたのは運動で、普段の生活の中で中等度以上の強度の運動を継続的に実施している人は、運動していない人に比べて、認知機能が維持されている人が31%も多いという結果でした。

また、持久的な体力(有酸素能力)と海馬の容積との間にも関係があり、有酸素能力が高い人ほど海馬の容積が大きいことも報告されています。

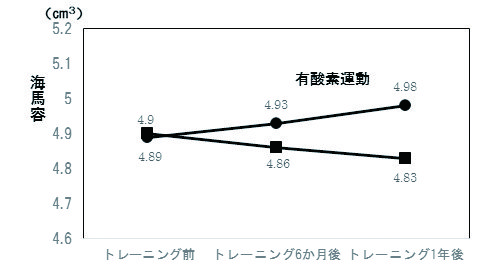

ただ、運動の種類によってはその効果が異なり、有酸素運動では海馬の容積が増加しますが、ストレッチ運動では加齢による減少を予防できなかったと報告されています(図1)。

図1 運動トレーニングによる海馬容積に対する効果

このように運動により海馬の容積が維持・向上するメカニズムとしては、脳由来神経栄養因子(BDNF)と呼ばれる神経細胞の生存・成長・シナプスの機能亢進などを調節する蛋白質が運動によって脳内で分泌されるためと考えられています。

したがって、認知症の予防のためには加齢に伴う生理的な「もの忘れ」の段階からきちっとした対応をすることが必要であり、日常生活の中で歩行(速歩)などの有酸素運動を定期的に実施することが有効な対策となります。

一般財団法人ウエルネスアカデミー

一般財団法人ウエルネスアカデミー